«Но жив

его благородный образ...» |

|

|

Слово

о Льве

Габышеве

Начало 40-х гг.

|

|

|

Сэргэ,

поставленное дедом писателя |

Луиза ГАБЫШЕВА

«Доминантой его

жизни была любовь...»

Отец вспоминал, как он, мальчонкой

лет девяти, оседлав коня, скакал по

якутским просторам, воображая себя

богатырем олонхо и распевая песни.

Его родной дядя был олонхосутом, и

маленький Лепчик тоже пробовал

сказывать.

Первый раз русскую речь он услышал

в четырнадцать лет, на занятиях в

техникуме. Молодая русская

учительница со слезами на глазах

читала вслух рассказ Чехова. «А я, —

рассказывал отец, — сидел ни-ч-че-го

не понимая, кроме слова Каштанка,

хотя в душе чувствовал, что это

чудесный рассказ».

Просматривая архив отца, я с

удивлением обнаружила, что русский

язык он выучил очень оригинальным

способом.

Учить язык по скучным таблицам

склонения и спряжения? Не-е-т! Дух

языка, его «вкус» юный Лепчик нашел и

постиг в поэзии, великой русской

поэзии, равной миру олонхо и так не

похожей на него. Поэтическая

метафора, взрывая, по-новому

открывала ему мир; ритм стиха, полный

взволнованного сердцебиения,

завораживал и заставлял его

изъясняться по-русски — вначале

косноязычно, затем подражательски и,

наконец, полноценным русским стихом.

Он стал богатым человеком:

переводить олонхо и писать новеллы

одновременно на родном и русском

языках — как это, наверно, здорово!

* * *

Мечты у папы были крылатые и далеко

и высоко уносили нас, маленьких, туда,

где мы вместе делали одно большое

дело — кино или спектакль. Лира

танцевала, Альбина режиссировала,

Ася была художником, а младшая писала

музыку, мне с папой отводилась роль

сценаристов. Долго на дачной

мансарде висел детский плакат с

призывом придти на фантастическую

феерию-спектакль с участием всех

членов семьи и дата, как сейчас помню,

была — 2000 год. Тогда этот год был

удален от нас на космическое

расстояние. Не знали мы, что именно в

2000 году будем готовить книгу

воспоминаний об отце.

* * *

|

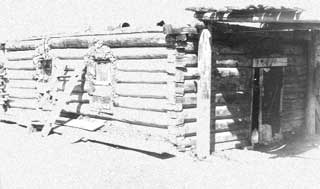

Юрта, в которой родился Лев Габышев.

Мальжегар, с.Тюбэ Олекминского улуса.

|

|

Лев Львович Габышев с супругой Натальей Иннокентьевной. 1946 —47 гг.

(Первый совместный снимок).

|

Весна. За окном — капель, парит от

нагретых половиц крыльца. Приходит

отец, возбужденный, и с ходу читает

нам стихи Межелайтиса. Вместе с ними

врывается в комнату космос, пышет в

лицо солнце, слепят звезды. От стихов

и иллюстраций Краускауса веет весной,

неслыханной музыкой. Я не замечаю

убогих стен нашего жилья — дом

открыт всем ветрам мира, полон света

и полета человеческого духа.

Впоследствии отец перевел на

якутский язык стихотворение

Межелайтиса «Человек».

* * *

В олонхо человек определяется не

только как «икки атахтаах, иннинэн

сирэйдээх — двуногий, переднелиций»,

но и как «аЇыныгас санаалаах — с

жалостливыми (добрыми) думами».

Традиционное якутское

благопожелание счастья пророчит: «Стань

плетью конному, посохом пешему,

накорми голодного, обогрей

замерзшего».

В нашем доме, как в любой другой

якутской семье, всегда кто-нибудь жил

или ночевал — племянница из деревни,

больной старик, бездомный поэт с

вокзала и просто друзья.

Отец испытывал неописуемое

удовлетворение, когда приносил

реальную пользу конкретному

человеку. Помню многочисленных

соседей, родственников, знакомых,

которым он грамотно составлял

заявления о квартире, пенсии,

инвалидности, советовал, звонил,

обивал пороги, прося за кого-то. Он

первым поддержал тогда еще не

известного юкагирского писателя

Семена Курилова и помог ему

опубликоваться в «Полярной звезде».

Отец был прирожденный ходок за «униженных

и оскорбленных», сострадание у него

было в крови. Он сердился, высмеивал

себя — из-за того, что плачет на

индийских фильмах, но ничего

поделать с собой не мог.

Роковую роль в судьбе отца сыграло

его непочтительное отношение к

начальству. Это тоже было у него в

крови. Когда моя сестра Ася связала

жизнь с антисоветчиком и диссидентом

Павлом Башкировым, мама в минуты

отчаяния говорила отцу: «Это все ты...

Всегда против руководства и обкома».

Начальство платило ему тем же. Он не

был на премьере собственного фильма

«Тайна предков», которая состоялась

в мае 1972 года во время Дней якутской

литературы и искусства в Башкирии, а

затем в Москве.

Недавно я услышала от своего

коллеги Егора Сидоровича Сидорова

одну любопытную историю. «В конце 60-х

годов, — рассказывает Егор Сидорович,

— я как-то зашел в Союз писателей (захаживал

довольно часто, как переводчик и

литературный критик). Вдруг мне один

из «стариков» предлагает написать

критический отзыв на творчество Льва

Габышева и дает книгу писателя. Меня

удивил подтекст просьбы: не просто

отзыв, а именно остро-критический,

можно сказать, разгромный. Сел за

стол, стал читать. Льва Львовича я

знал как переводчика и драматурга.

Почитав его рассказы, я тут же

возвращаю книгу, которую должен был

рецензировать, со словами: «Он на

уровне, не хуже вас, мне писать не

хочется».

|

Лев Львович Габышев

в период работы

в Якутском радиокомитете. 1949 г. |

* * *

Непосредственным поводом для

ареста отца в 1942 году (с. Бердигестях

Горного района) послужило его

заступничество за одну старушку, у

которой на его глазах уводили со

двора в счет налогов единственную

корову. Старушка вцепилась в хвост и

волочилась за коровой, вслед бежали,

плача, ребятишки — мал-мала меньше. «Уведете

кормилицу, с голоду дети помрут», —

так причитая, упрямая старушка не

отставала от коровы. Сердце моего

отца, конечно, не могло выдержать

такой картины, и он вступился: мол, ее

сын, единственный кормилец, на фронте

и потому не полагается по закону

отнимать корову.

На следующий день, 10 апреля, его

арестовали...

Когда в 1995 году мне довелось

побывать в Японии, я с грустью

вспоминала отца — «японского шпиона»,

— который так никогда и не увидел ни

Японии, ни японцев.

* * *

|

|

Лев Габышев и Савва Тарасов. 1978 г. Дни Башкирской литературы

в Якутии. |

Дело №558 вели старший следователь

СПО НКВД ЯАССР, лейтенант

госбезопасности Шведов и начальник

СПО НКВД ЯАССР, старший лейтенант

Госбезопасности Зубков.

У Зубкова на зубах, по рассказам

отца, блестели золотые коронки — это

я почему-то запомнила с детства. На

столе лежал булыжник, и при допросах

Зубков, покачивая на ладони

увесистый камень и поблескивая

зубами, угрожал отправить молодого

агронома и поэта на Луну.

Отец мало рассказывал об этой поре

жизни и всегда при этом темнел лицом.

Сейчас я невольно вспоминаю строки

из его первых стихов: «Обидно мне до

слез... друзья, вы слышите, обидно...

Как издевались надо мной...// За что по

мне стреляли?.. Били?.. О, как обидно!

Как вспомню — кровь вскипит волной!».

Стихотворение я случайно нашла уже

после смерти отца в его архиве.

Он говорил, что выжил только потому,

что ни за что не признавал себя

виновным. Даже тогда, когда к виску

было приставлено дуло пистолета.

По характеру отец был прирожденный

полемист и отчаянный спорщик — это

отмечают все его друзья и коллеги.

Следователи, видя упрямство,

несгибаемость такого говоруна,

решили взять его хитростью и

инсценировали попытку к бегству.

|

|

Лев Габышев и Платон Ламутский.

(Фото А.И.Винокурова). |

По рассказам отца, к нему в камеру

посадили человека, который начал

склонять его к побегу из тюрьмы. По

всей видимости, это был сексот.

Наотрез отказавшись, отец стал еще

настойчивей просить следователей

отправить его на фронт, на передовую.

30 июля 1942 года заключенных под

конвоем повели в баню и по дороге

туда сексот имитировал побег.

Началась беспорядочная стрельба, при

этом, как гласит протокол, «Габышев Л.Л.

сделал рывок в сторону общежития

сотрудников НКВД». Расчет был

психологически верным и точным. Кто

же будет стоять как вкопанный, если

над головой свистят шальные пули? Так,

не имея улик против моего отца и не

выколотив из него признания,

сотрудники госбезопасности ловко

инсценировали попытку заключенного

к побегу. Машина НКВД, пущенная в ход,

уже не выпускала из своих щупалец ни

одну из намеченных жертв.

Из девяти человек, проходивших по «Горному

делу», трое умерли во время ведения

дела, по всей видимости, от истощения

сил и болезней: Васильев Иван

Данилович (1909 г.р.), бывший

председатель колхоза имени

Ворошилова; Скрыбыкин Спиридон

Афанасьевич (1917 г.р.), умер 11 июля 1942

года и Осипов Николай Дмитриевич (1901

г.р.), плотник, скончался весной 1943

года. Последнего должны были

освободить согласно Постановления

Особого совещания при НКВД РСФСР от 5

ноября 1942 года, но решение было

опротестовано Шведовым, и пока

длилось разбирательство, обвиняемый

скончался в тюрьме. Жирков Егор

Степанович (1895 г.р.), колхозник, был

освобожден Постановлением Особого

совещания при НКВД РСФСР от 5 ноября

1942 года, умер в 1943 году в г.Верхоянске.

Васильев Яков Иванович (1920 г.р.),

бывший бухгалтер Горного земотдела,

умер в январе 1945 года в Лебединском

лагере (г.Алдан). В лагерях удалось

выжить, отбыв полный срок, Павлову

Николаю Иннокентьевичу (1907 г.р.,

бывший председатель колхоза имени

Чкалова); Васильеву Семену

Даниловичу (1905 г.р., скончался после

освобождения в начале 1950-х гг.);

Павлову Ивану Иннокентьевичу (1913 г.р.,

бывший завшколой) и моему отцу.

|

|

Лев Габышев и Николай Якутский (Золотарев) на ысыахе писателей. 1986 г. (фото А.И.Винокурова). |

Отец считал, что у него железное

здоровье, и, правда, я не помню, чтобы

он когда-нибудь болел или сидел на

больничном. Только на 52-м году жизни

после напряженной работы над фильмом

и подстрочным переводом олонхо у

отца случился инсульт, а потом еще

два на фоне острой сердечной

недостаточности. Сердце у отца было

мягкое, доброе, а время — суровым и

жестоким. «Зачем бить по голове?» —

спрашивал меня отец в бреду.

Недавно народный поэт Якутии Савва

Иванович Тарасов передал мне листок,

исписанный знакомым мелким почерком

отца.

С детских лет Савва Иванович, живя в

Бердигестяхе, был наслышан о

нашумевшем «Горном деле» и не

удивительно, что именно он попросил

моего отца запечатлеть некоторые

факты, связанные с его арестом.

Передаю вкратце содержание этого

документа.

Поводом ареста послужило то, что

отец в 1937 году, когда приезжал на

практику как студент в распоряжение

Наркомзема в Якутск, был на приеме у

тогдашнего наркома земледелия Ст.Аржакова,

впоследствии репрессированного как

враг народа. В том же году он

консультировался в правлении Союза

писателей у П.А.Ойунского. Во-вторых,

отец дружил со своим сослуживцем,

бухгалтером Васильевым Я.И. (он

интересовался поэзией и играл на

скрипке), который был лично знаком с М.К.Аммосовым...

На следствии у Льва Львовича

добивались признания, куда девали

они 100 млн рублей, оставленных им

вышеназванными «врагами народа»...

Вспоминаю, что в семейном альбоме,

где хранились фотографии наших

бабушек и дедов, был пожелтевший

снимок Ойунского. Отец относился к

нему так трепетно, что я (тогда мне

было лет десять) думала, что это его

близкий друг. И только позже поняла:

отец едва ли мог быть с ним знаком.

Еще отец рассказывал, что над одной

из нар в тюрьме, где он сидел, была

надпись «Здесь был Ойунский».

* * *

«Серп и молот — Смерть и голод...», —

за эти строки, говорил Моисей Ефимов,

Лев Габышев отсидел срок. «Серп и молот — Смерть и голод...», —

за эти строки, говорил Моисей Ефимов,

Лев Габышев отсидел срок.

Я никогда не слышала от отца этих

слов и не нашла ничего похожего ни в

тетрадях, выданных мне из архива УФСБ

РФ по PC (Я), ни в протоколах его

допроса.

По большому счету, отец не был

антисоветчиком. Думаю, что идеи

братства людей и социальной

справедливости были близки его

натуре, и мама наша несла в себе почти

мистическую веру в конечное

торжество справедливости в жизни.

Отец имел критический склад ума и

какую-то несоизмеримую с

действительностью высоту взгляда на

мир. Это трудно определить — в своем

детском дневнике я об этом

выразилась так: «Жить так, чтоб не

было стыдно перед звездами». Смешно и

наивно!

* * *

Помню, как после документального

фильма о Тухачевском и других

репрессированных мы сидим на веранде

и разговариваем. Было больно думать о

судьбе дворянина, ставшего на

сторону революции, сохранившего ей

верность и расстрелянного Советской

властью. Эмоции мои прорываются,

захлестывают с головой: говорю много,

горячо и резко о Сталине, временах

культа личности, спорю с отцом и

мамой. Наконец, отец сурово пресекает

меня, а я в запальчивости привожу

последний контраргумент: «Ты же сам

сидел в сталинских лагерях!» — и

ухожу, хлопнув дверью.

Это была моя первая и последняя

размолвка с отцом. Тогда, в свои 14 лет,

я не могла понять трагедии целого

поколения отцов, овеянных духом

революционной романтики, которые и

перед своим расстрелом

провозглашали: «Да здравствует

товарищ Сталин!»

* * *

Я выросла в большой дружной семье.

Только сейчас осознаю, что наш

семейный мир стоял, как на китах, на

любви. Отец носил на руках тяжело

больную мать. Любовь друг к другу.

Любовь к людям. Любовь к книгам.

Любовь ко всему живому — дереву,

собаке, бабочке...

Подвыпившая соседка трясла меня за

плечи и, почти плача, кричала, как это

я не понимаю, что доминантой жизни

моего отца (дяди Левы, так она звала

его) была любовь. Я таращила на нее

глаза и думала: неужели Катькин отец,

дядя Федя, не любил свою Ольгу или

сама Катерина не любила своих

братьев.

Только позже я поняла, что выросла в

любви, среди любви. Это было так

привычно и не видно. Как воздух...

|

|

«Ствол нашего древа». Лев Габышев, дочери Наташа, Альбина, Лира, старший внук Тимур.

1981 г. На горе Племхоза. |

* * *

Папа с мамой прожили 29 лет:

поженились они 30 июля 1946 года, в 1971

году сыграли серебряную свадьбу, 15

декабря 1975 года мама умерла.

В последние годы ее жизни, как

рассказывал отец, он часто

просыпался от того, что его Наталья,

облокотившись на подушку, любуясь,

разглядывала его лицо.

После ее смерти отец завешает все

стены дома фотографиями, с которых

будет не то смеяться, не то плакать

наша любимая мама.

* * *

Идеалом женщины для мамы была

Дженни Маркс, верная спутница жизни

Карла Маркса. Я тогда не понимала

мамы: как женщина может простить мужа,

если не на что даже похоронить

любимого сына? Этот эпизод из книги

Галины Серебряковой «Прометей»

помню до сих пор...

Познакомились они в городском

парке, стояли белые ночи. До самого

утра они бродили по городу и папа с

упоением читал ей стихи. Он был

приятно удивлен начитанностью

красивой веселой девушки, так

похожей в своем белом платье на

порхающую бабочку. Бабушка Анна

Петровна Захарова-Поротова была

против их брака — отца она называла «каторжником»

и плакала, что ее дочь Наталья

собирается замуж за бывшего «врага

народа». Бабушке нравился бравый

офицер, который, ухаживая за ее

дочерью, пытался делать дорогие

подарки. А мама — хрясь дареные

золотые часики о тротуар! — и бегом

на свидание к «каторжнику»...

* * *

Мама очень любила шить нарядные

платья и вышивать цветы, птиц и

сказочных героев на салфетках. Она

любила сажать цветы, и дача наша

пестрела от клумб и зеленых арок.

Мама всегда все успевала: и на работе,

и дома, и как-то умудрялась всегда

иметь на руках маникюр.

Откуда-то всплывает в памяти

росистое летнее утро. Мама печет

пироги на печке, устроенной во дворе

под открытым небом. В руках у меня

пирожок нежно дышит, у него тонкая

хрустящая корочка. Надо чуть

надкусить и влить ложечку топленого

масла; чай из большого старинного

самовара пахнет лесом и сосновыми

шишками. За стеклами веранды в мокрых

кустах настойчиво свистит птица: «Витя,

Витю видел? Витя, Витю видел?». «Нет,

не видел, нет, не видел, — отвечаю в

шутку я». Это вспоминаются строчки из

стихов старого папиного учителя,

поэта Анатолия Симухина.

Я с напряжением вслушиваюсь в

птичью фразу и по-детски удивляюсь,

что птица, действительно, говорит «Витя,

Витю видел?». Еще удивляюсь, почему

мамины пирожки самые-самые вкусные,

но долго стесняюсь кому-нибудь

сказать об этом. И, кажется, только

совсем недавно я разгадала феномен

маминых пирогов: любовь и тепло ее

сердца были вложены во все, что она

делала для нас, своих детей, и мы это

чувствовали.

* * *

Мужья моих старших сестер,

заставшие маму еще живой, как-то

признались, что женились в надежде

иметь рядом такую же женщину, как

наша мама.

Помню теплые летние вечера, и мы,

пять маленьких девочек, сидим на

скамейке у калитки и ждем с работы

маму. Я с тоской вглядываюсь в конец

улицы и хочу непременно первой

увидеть маму. Она всегда появляется

внезапно, как прекрасное видение —

мелькнет вдали желтое с черными

цветами платье, вот уже различима

шляпка с вуалью и цветами, и мы,

срываясь, изо всех сил бежим

навстречу. Сзади всех — старшая

сестра, потому что у нее на горбушке

сидит младшая.

До сих пор силюсь понять, почему мы

так страстно ждали маму — ведь это

было ее обычное и точное по времени

возвращение с работы. А потом

вспоминаю, как мама всегда ждала

нашего папу. Сидит на веранде или на

скамейке и, как мы в шутку говорили, «тянет

шею», высматривая и выжидая отца.

Минут за десять до его прихода она

объявляла нам, что сейчас придет отец:

«Ставьте чайник, накрывайте на стол».

И никогда не ошибалась.

Бессознательно — это чисто женскую

страсть ждать — мы переняли от

матери на всю жизнь. Мама была «половинкой»

отца.

* * *

Когда мама тяжело заболела, она

говорила отцу: «Бросил бы нас и

отдался целиком творчеству! Мы как-нибудь

прожили бы...». Отец что-то возражал

или отмалчивался.

Рано утром я просыпалась от треска

поленьев, отец второпях, обжигаясь и

приговаривая «тап-тап-тап», варил нам

завтрак и обед, все шкворчало и

кипело. Дома у нас было три печи,

которые он топил по какой-то своей «экономичной»

системе. Как сейчас вижу: ходит он с

кочергой из комнаты в комнату и

шурует печки...

Недавно я наткнулась в «Полярной

звезде» на «Клуб веселого дятла».

Отец там пишет: «К артисту домой

зашел приятель:

— Как живем, старик?

— Я живу только в театре, — сказал

тот, орудуя кочергой в печи. — А дома

лишь существую».

Каждое утро и вечер отец делал маме

массаж больной ноги, делал долго и

сосредоточенно, будто все беды мира

были сконцентрированы в маминой

больной ноге. А потом зашнуровывал

ортопедические ботинки, и шнурки мне

казались длинными-длинными.

* * *

Со старой цветной фотографии,

склонив друг к другу головы, смотрят

на меня молодые отец и мать. Глядят по-разному.

У мамы глаза влажные, не то от слез, не

то от неутоленной страсти жить —

ведь умерла она рано. У папы взгляд

мягче и какой-то мудрый, но выражение

его глаз разное: это говорит его

сложная, противоречивая натура.

Фотография мне раньше не нравилась:

слишком розовые фарфоровые лица,

старомодная сладкая идиллия... А

сейчас уже кажется, что это время,

испытания и страдания очистили и

осветили их лица. Такими, наверно,

бывают лики у святых...

Ася ГАБЫШЕВА

Наш добрый

папа...

|

|

«Растите большими!» Лев Габышев, московский скульптор Ксения Ивановская, автор портретов якутских писателей, супруга Наталья Иннокентьевна, внук Тимур, дочь Лира и Лера Васильева,

внучка поэта Сергея Васильева. Дача Сергелях. 1971 г. |

Ура, воскресенье!

В детстве это был самый любимый

день, день, когда папа был дома.

Почему-то у меня он связан с зимними

стужами...

Раннее утро. За окном сплошной

завесой падает снег, точнее, огромные

хлопья, стекла расцвели чудесным

морозным кружевом. Мы завороженно

глядим на белый рой снежинок, нам

кажется, что мелькают сани Снежной

королевы и она манит нас тонкими

прозрачными пальцами — сердечки

наши громко стучат... И в этот момент

слышим, как мама увеличивает звук

радио — в 9 часов передают сказки.

Сестренки погружаются в

андерсеновские истории о девочке со

спичками и Оле-Лукойе. Я знаю, под

конец передадут «Козу-Дерезу», а,

может быть, «Маленького принца»

Экзюпери, и мне не терпится услышать

незабываемый голос Бабановой в роли

принца. В полудреме, слушая сказки, мы

улавливаем духмяный запах пирожков и

какао, от этого становится еще уютней

в своей постельке и сладостно на душе

— я проникаюсь бесконечной любовью к

нашему дому, родителям, сестренкам. С

обожанием обвожу взором нашу детскую,

ласкаю взглядом стенку печки и

нахожу ямку, из которой тайком

лакомилась солоноватой на вкус

глиной, читая при этом о Тиле

Уленшпигеле — чем больше сгущались

события в книжке, тем глубже делалась

ямка, а мне казалось, что пепел Клааса

стучит и в моем сердце. Теперь, когда

мне на глаза попадается этот

подаренный отцом добротный толстый

фолиант в серой матерчатой обложке,

передо мной всплывает наша белая,

теплая печка, о которой папа, забывая,

что не раз уже загадывал нам,

спрашивал: «Мать — бела, дочь —

красна, а сын под небеса?» Мы радостно

кричали: «Печка с огнем и дымом!» и

прижимали к ее горячим бокам

маленькие ладошки,

За окнами все еще идет снег, но

теперь он редкий и мелкий, видно, как

на соседней улице дружно синими

столбами дымят трубы. Мы знаем, что в

этот момент папа весело бегает по

двору с широкой деревянной лопатой (которую

он называл «пихло»), собирая снег в

кучку, из которой постепенно

вырисовывается долгожданная горка.

Соседские ребятишки всегда отмечали,

что наша горка и даже снежная баба

были самыми большими, самыми

красивыми среди всех известных им

горок и снеговиков. А секрет был

прост — мы с отцом разводили

акварельные краски горячей водой и

расписывали их бока: то в горошек, то

разноцветной радугой. Всякий раз,

когда шел снег, папа утрамбовывал

горку, прибавлял ступени — мы с

удовлетворением смотрели, как она

растет в вышину и в ширину. Заметив

нас в окне, он звал на улицу,

ребячился, катался по снегу, падал в

сугробы, делал «ласточку», скользя по

ледяной дорожке. С удовольствием

присоединившись к нему, все впятером

ныряли в снег с криком: «Куча мала !».

Мы любили эти воскресные утра, эти

минуты — они были дороже дорогого: за

стеной потрескивают головешки в

окружении золотистых углей, по радио

скрипучим голосом поет коза-дереза,

мама шуршит крахмальной скатертью,

накрывая на стол, а мы нежимся в

кроватках и делаем вид, что глубоко

спим... Но вот хлопает дверь — с улицы

заходит папа, вместе с ним забегает

наш любимец Сенька — пушистый пес с

умными человеческими глазами. От

него пахнет морозом и шерстью, он

врывается в детскую и сует свой

мокрый, холодный нос под одеяло,

обходя каждую. Я подставляю ему пятку,

и он старательно лижет ее теплым,

шершавым языком. Папа что-то

водружает на раскаленную плиту, она

начинает сердито шипеть и шкворчать.

Мы догадываемся — это бак со снегом,

чтобы залить горку и чувствуем себя

на седьмом небе.

|

|

Лев Габышев, Николай Мординов-Амма Аччыгыйа, Иннокентий Артамонов. 1978 г. Дни Башкирской литературы в Якутии. |

«Левушка, пирожки стынут, а девочки

спят», — доносится до нас мамин голос.

Печка, словно понимая, что она тут не

главная, перестает ворчать и в унисон

маминым словам начинает тоненько

петь: «С-спят, с-с-спят ...». Мы еще

сильней зажмуриваемся, ожидая, когда

папа зайдет в детскую и, громко

растягивая слова, скажет: «О-отряд,

вста-а-вай...». Это было для нас

своеобразным сигналом, мы

подпрыгивали на кроватях и впятером

карабкались на его плечи, словно на

дерево. Он раскидывал руки, и мы висли

на них как груши. Отец крепко

прижимал нас к себе, и я чувствовала,

как безгранична его любовь, что мы —

единое целое и ничто не разлучит нас.

Папа торжественно вносил нас в

столовую, где мама, наша милая

красавица мама в длинном воскресном

халате, миниатюрная, как фарфоровая

статуэтка, шутя, грозила нам пальцем.

Мы кубарем скатывались с отца и,

умирая от смеха, спешили одеться,

умыться, каждая — с душистой

коробкой «Мойдодыра», заботливо

припасаемой папой, чтобы детишки

мылись чисто-чисто и не были Пачкуале-Пестрини.

Затем чинно .рассаживались за

круглым столом, покрытым вышитой

мамиными руками белоснежной

скатертью, окаймленной сложной

мережкой и тяжелыми кистями,

надкусывали хрустящие пирожки,

старательно дули на какао. Это был

верх блаженства! Никто никуда не

спешил! Мы все вместе!!! И это каждый

из нас всегда остро ощущал, купаясь в

волнах родительской любви. Даже

Сенька по-своему обыкновению не

гремел миской на кухне, а дремал,

положив свою «ужасную ушастину» (мордочку)

на порог комнаты, время от времени

поглядывая на нас умными

человеческими глазами, словно

понимая, как нам хорошо.

После завтрака папа одевал мамин

фартук, быстро уносил посуду на кухню,

при этом смешно пришлепывая

тапочками и приговаривая: «Тап, тап,

тап...». Затем одевал маску Али-бабы из

папье-маше и затевал фокусы из

хлебного мякиша. Он клал его под

чашку, а мякиш оказывался у кого-нибудь

в кармашке или в другом неожиданном

месте. Мы смеялись, хлопали, отбивая

ладони и искренно удивлялись, как это

у него получается. Папа

раскланивался, словно настоящий

артист и исчезал за бархатными

малиновыми шторами на дверях,

которые превращались для нас в

театральный занавес. Р-раз! Он

выныривал из-за шторок и неожиданно

тихо начинал декламировать: «Облака

— берестяные лодки, плывут в синеве,

в беспредельной дали ...» или «От

пламенных солнц и от буйных ветров у

них загорелые лица. Божественна

плавная гибкость их тел...». Мы

замирали. Перед нами распахивался

иной мир, незнакомый, волнующий и

притягательный...

Предчувствуя, что папины

выступления заканчиваются и он, как

всегда, уйдет в свой кабинет, мы

оплетали его руками и хором просили

рассказать нам чуть-чуть, «ну совсем

капельку» о своем детстве. И, конечно,

наш добрый папа не мог устоять, «таял»,

как говорила мама...

В семье царил культ книги. Все — от

мала до велика — читали вдохновенно,

со страстью. В четыре года я

прочитала «Молодую гвардию» Фадеева

и втайне мечтала быть такой же

бесстрашной и веселой, как Любка. По

вечерам, когда семья была в сборе,

отец устраивал чтения вслух или

рассказывал исторические предания о

народных героях. Так мы узнали и

полюбили Ходжу-Насретдина и Наара-Суох,

Хозяйку медной горы иТуярыму-Куо,

Мюлдю Сильного и Нюргун Боотура,

героев Эллады и Манаса Великодушного,

Манчаары и многих других. По мере

взросления, погружались в поэзию

Пушкина, Лермонтова, Данте, прозу

Достоевского, Толстого, Чехова ... От

него впервые услышали о таких поэтах,

как Борис Пастернак, Анна Ахматова,

Марина Цветаева. Папа заложил

крепкую основу любви к родной земле,

ее героям. Он всегда говорил, что

только плохой человек не помнит

своего детства, своих корней, что

исчезает тот народ, который не помнит,

не ценит и не любит своей истории. Не

знающий прошлого — не поймет

масштабов будущего.

* * *

Отец был великий трудолюбец —

взыскательный мастер слова. Завет

Плиния «Ни одного дня без строчки»

мог бы служить его девизом. Как бы

поздно он ни лег — утром был в трудах.

Его честолюбие — это честолюбие

писателя, для которого литература не

только профессия, но цель, смысл

жизни. Он не переносил фальши,

конъюнктурных оценок, групповых

делишек. Его писательская и

человеческая честность и

принципиальность были столь

высокого образца, что многие не

понимали его. Он был непримирим,

когда дело касалось родной ему

литературы. Еще в пору детства мы

всегда ощущали, что его духу не нужно

никакой тщеты окружающей обстановки,

внутреннему существу отца были чужды

внешние атрибуты благополучия. Мир

для него был гораздо просторнее и

проще, не отягощенный привычными

представлениями о славе,

стяжательстве, о жизни и смерти. В нем

чудесным образом жили юмор и

детсткость, творческая фантазия,

какая-то поэтическая устремленность

— особый внутренний огонь, который,

словно вечный двигатель, заставлял

его, несмотря на сложные перепитии

судьбы, жить, двигаться, творить.

Жизнепонимание его было необычайно

широкое, а жизнелюбие стирало между

нами границу в летах — детей он

необыкновенно хорошо ощущал. Он

научил нас, своих маленьких девочек,

любить книги, театр, живопись, музыку

— все это вошло в наши души незаметно,

как солнце, воздух. Но самое главное

— научил ценить жизнь во всех ее

проявлениях. Аккуратность, точность,

человечность, его внимание к людям —

вce это обязывало и нас воспитывать в

себе высокие нравственные качества.

Он не любил ярлыков и всегда ратовал

за широкое признание таланта, если

это был подлинный деятель литературы

и неустанно говорил, что

своевременная оценка писателя —

залог развития литературы. Один из

зачинателей и организаторов журнала

«Полярная звезда», он неутомимо

правил рукописи молодых, ободрял их,

«проталкивал», искренне радовался их

успеху — так на моей памяти было с

Семеном Куриловым, Юрием Чертовым,

театроведом Дмитрием Максимовым и

многими другими.

Отец обладал темпераментом трибуна.

Будучи членом художественного

совета в Якутском драматическом

театре, он выступал всегда страстно,

прямо, без скидок на приятельство и

личности: слова ложились образно,

круто. Многие обижались, были и такие,

что подленько мстили, хотя сознавали,

что он прав. Папа многое прощал, был

строг и взыскателен к себе, всегда

независим, а потому — одинок.

* * *

Всегда было праздником, когда из

Олекминска приезжал погостить папин

старый учитель и поэт Анатолий

Симухин. В первый раз наше детское

воображение он поразил тем, что в суп

с макаронами примешивал горчицу и,

словно оправдываясь, почти шепотом

говорил : «Вот-с, эдак вкуснее». Его

несколько глуховатый голос сухо

шелестел, как бумаги на отцовском

рабочем столе. Для нас он был

человеком из другого мира — Анатолия

Дмитриевича окружала какая-то особая

аура, она сплеталась из особой

мудрости, учтивости,

немногословности, из особой эстетики

движений. Его иконописная внешность

ассоциировалась с чеканным профилем

Данте, что был изображен на обложке «Божественной

комедии». Понимая, какое значение

имела его личность для папы, все в

нашем доме прониклись к нему одним

бескорыстным чувством — глубочайшим

уважением. Мы робели перед ним, а он

читал нам свои вирши о природе и

птицах, о родном Олекминске,

взмахивая в такт своим словам

тонкими худыми руками, словно

дирижируя. После обеда или ужина

взрослые уединялись в кабинете и мы

не смели шуметь, потому что там за

дверью происходило какое-то таинство,

для постижения которого мы были малы.

До нас доносились отрывки стихов,

споры, долго льющаяся беседа,

прерываемая легким смехом мамы.

Когда в 1958 году мы гостили у Анатолия

Дмитриевича в Олекминске, он подарил

мне детскую тарелочку, где был

изображен поросенок Наф-Наф,

строящий домик. Протягивая мне эту

тарелку, старый учитель сказал своим

тихим голосом: «Учись правильно

строить эту жизнь...».

Стихи, которые писал Симухин, папа

из года в год носил в разные редакции,

пытался втиснуть в издательские

планы, но их возвращали с отписками: «слог

устаревший», «несвоевременно», «так

не пишут...». Отец жутко переживал.

Можно тысячу раз подивиться не

сдававшимся до последнего часа

таланту и трудолюбию скромного,

глубоко душевного человека — поэта

из маленького приленского городка,

воспевшего его окрестности, —

остановить перо которого могла

только смерть. Отец всю свою жизнь

хранил рукописи учителя, приводил в

порядок, систематизировал, сшивал,

отдавал печатать на машинку. Он был

уверен, что придет время и поэт будет

востребован. Сегодня, перечитывая

негромкую поэзию Симухина, понимаешь,

что прелесть его стихов в простоте и

народности. В них напрочь

отсутствуют глас пятилеток,

госпланов, мудрые свершения

компартии, освоение космоса и т.д.

* * *

Папина родина представлялась нам

каким-то раем. По его рассказам, грибы

там были с тарелку, а ягоды, как

виноград, деревья — высокие,

упираются в небо, и где-то там среди

этого лесного рая у маленькой речки

Черепанихи живет наша бабушка —

папина мама, у которой посреди двора

стоит большая печка с румяными

шанежками. Это было как в сказке, и мы

спрашивали, текут ли там молочные

реки и есть ли кисельные берега. Папа

смеялся и говорил, что у бабушки

Матрены всё есть. Когда мы всем

семейством в 1954 году приехали в

Олёкминск, он оказался маленьким

деревянным городком, похожим на

игрушечный — у каждого дома был

хорошенький палисадник, где росли

березы, яркие цветы и подсолнухи с

огромными листьями. Первую сошедшую

с трапа, меня угораздило попасть

новой туфелькой, цвета какао с

молоком, в коровью лепешку — и

туфелька враз местами позеленела. Я

долго рыдала над несчастной обувкой

и ругала некультурных коров, говоря,

что никогда больше не приеду в Олекму.

В местечке Тюбя бабушка и в самом

деле жила в сказочном уголке.

Бревенчатая избушка стояла на

пригорке, внизу текла речка

Черепаниха. Ее прозрачная,

коричневатая вода и густой лес,

росший на другом берегу, казались мне

живыми. Утром по веткам весело

скакали белки, бурундучки, пели птицы,

в воде сновала мелкая рыбка мунду.

Вечером, становясь черным, лес

затихал, сердито нависал над речкой и

этой чернотой поглощал все, что пело

и резвилось. Небо, сгустив свою

синеву, неожиданно открывало звезды,

низко нависала круглая янтарная луна

и, зацепившись за верхушку леса,

через весь небосвод пролегала

гигантская молочная радуга, которую

взрослые вкусно называли Млечный

путь.

Бабушка каждый день протирала мою

туфельку молоком и утешала, что пятна

исчезнут. Вскоре ее цвет и впрямь

восстановился, чему я была

несказанно рада. Папина мама угощала

нас утятиной, густыми, нежными

сливками и ржаными шанежками из

большой русской печи, действительно

стоящей посреди двора. Она была

большая и важная, дырки на ее

заслонке были прорезаны так, что

походили на морду диковинного зверя.

Вечером печку тщательно

протапливали, отчего глаза и рот

зверя загорались веселыми красными

огоньками. Потом выгребали угли и

пекли шанежки — все вокруг

наполнялось их ароматом. Этот

удивительный, ни с чем не сравнимый

вкус шанежек со сметанкой возникает

каждый раз, когда я вспоминаю бабушку

Матрену и деревню Тюбя...

В один прекрасный день в лесу вырос

огромный гриб подберезовик, который

даже не уместился на сковородке, к

тому же поспела земляника — папа

торжествовал, а мы окончательно

уверовали, что папина родина —

чудесная страна!

Писатель

и человек всестороннего дарования

Эту творческую особенность Льва

Габышева отметил еще народный

писатель Якутии Суорун Омоллоон в

газете «Эдэр коммунист» за 14 ноября

1970 года.

В чем же, конкретно, выражалась эта

особенность?

Во-первых, в том, что он писал на

двух языках — русском и якутском. Еще

студентом в 60-х занимаясь в архиве

Института языка, литературы и

истории ЯФ СО АН СССР, я обнаружил,

что А.Е.Кулаковский, А.И.Софронов, Н.Д.Неустроев,

П.А.Ойунский некоторые свои

произведения и статьи хорошо писали

и на русском языке. В этом смысле Лев

Габышев был продолжателем традиции,

заложенной еще классиками якутской

литературы...

Во-вторых, еще в 1938 году он начал

свой творческий путь как поэт,

опубликовав звонкозвучные,

вдохновенные стихи на русском языке.

Затем Лев Львович успешно испробовал

свои возможности во многих жанрах

художественного слова, показав себя

и как публицист, и как критик, и как

драматург, и как прозаик, и как

киносценарист.

«Это мое проклятое непостоянство!

Ну, никак не могу долго заниматься

одним делом», — признавался он в

одном своем интервью, опубликованном

15 ноября 1980 года в газете «Молодежь

Якутии».

Кроме того, Лев Габышев успешно

переводил поэтические произведения

и многих современных якутских

авторов.

Л.Габышев является также первым

якутским писателем, по сценарию

которого поставлен художественный

фильм — «Тайна предков» (1971 г.). В

основу картины легла повесть

народного писателя республики

Николая Якутского «Золотой ручей».

В-третьих, он — всесторонний

переводчик. Им переведены на

якутский язык совершенно различные

по стилю и тематике поэтические

произведения Степана Щипачева,

Владимира Сосюры, Максима Рыльского,

Эдуардаса Межелайтиса, Адама

Мицкевича, Михаила Исаковского,

Александра Прокофьева.

В-четвертых, он — в известной

степени, теоретик. В том же интервью,

отвечая на вопросы корреспондента

газеты «Молодежь Якутии», он говорил,

что, кажется, отдает слишком много

времени изучению теории. Пожалуй, он

в этом был вполне искренен. К примеру,

в 1958 году издательство «Молодая

гвардия» выпустило в свет сборник, в

числе авторов которого были

начинающие якутские поэты. Л.Габышев

написал рецензию на сборник, где на

основе показа высокого уровня

поэтического мастерства предрекал

большое будущее И.Гоголеву, М.Ефимову

и П.Тобурокову («Молодежь Якутии», 1958

г., 25 марта).

23 октября 1958 года, накануне IV съезда

писателей республики, Лев Львович

опубликовал в газете «Социалистическая

Якутия» статью под характерным

названием «Будем откровенны и

принципиальны». Он одним из первых

поднимает вопрос о мастерстве

писателей. А мастерство, по Льву

Габышеву, подразумевало глубину и

художественную силу, индивидуальный

стиль и язык. В статье он открыто

критиковал такое широко

распространенное и потому типичное

тогда отношение к произведениям

художественной литературы, когда

существенным критерием их

достоинства признается тема, а не

творческое мастерство писателя. В

этой связи Лев Габышев писал: «А мы,

радуясь подчас тому, что человек

взялся за современную тему, прощаем

ему недостатки и языка, и композиции».

23 апреля 1967 года в газете «Социалистическая

Якутия» Лев Габышев опубликовал

статью «С позиций современности».

Она была посвящена анализу

постановки на сцене Якутского театра

после долгого перерыва известной

драмы Суоруна Омоллоона «Кузнец

Кюкюр». Это событие, говорил Л.Габышев,

является демонстрацией того, что

произведение выдержало испытание

временем и может работать на

современность.

Автор статьи поражался

выразительности и музыкальности

сценической речи, богатству

интонаций Дмитрия Ходулова,

восхищался самобытным драматическим

дарованием Михаила Гоголева.

Думается, что эта статья Л.Габышева

по глубине и силе анализа

принадлежит к числу лучших

театроведческих работ, когда-либо

посвященных постановке пьес

якутских драматургов.

* * *

Нас сблизило общее несчастье,

свалившееся на наши плечи. По улице

Дзержинского стоял двухэтажный

деревянный домик, называемый

спецбольницей. Осенью 1975 года наши

жены — любимые, нежные, преданные

Нина Степановна и Наталья

Иннокентьевна — оказались в

соседних палатах.

До этого Наталью Иннокентьевну и

Льва Львовича часто встречал на

представлениях Якутского

драматического театра. Видно было,

что их отношения не только искренни,

а даже романтичны... Следует сказать,

что писателя Льва Габышева я заочно

знал еще в школьные годы по его

интермедиям, эссе, сценкам, скетчам и

историко-революционной драме «Звезды

Абаги». Помню хорошо, как мы ставили

эту пьесу на школьной сцене, как я

играл в спектакле одну из ролей.

Наталья Иннокентьевна, по всей

вероятности, в молодости была

отменной красавицей. У нее были очень

ясные и умные глаза,

свидетельствующие о ее большой душе.

Видя трогательное отношение Льва

Львовича к своей жене, я думал, что

она хочет, чтобы муж все свое время

проводил с нею, что она заботится о

том, чтобы супруг ни в каком другом

месте не находил столь приятного

удовольствия и нежности, как с нею. А

Лев Львович был мудрецом, ибо он был

более тверд и в то же время... более

податлив в беде. Ведь мудрость

обнаруживается не только в истине, но

и в беде. Мудрость состоит в том,

чтобы знать, как поступать в моменты

несчастья, а добродетель состоит в

самом поступке. Мудрец всегда

мужественен. Мужество Льва Львовича

счастливо сочеталось с мягкостью его

характера и делало ничтожными

тяжелые удары судьбы.

Друг за другом мы потеряли любимых

жен...

Однажды Лев Львович пришел ко мне

домой. Мы говорили о жизни, о

литературе, театре и искусстве. Затем

он, в свою очередь, пригласил меня к

себе. Оказалось, что он перенес два

инсульта в период самой плодотворной

работы и затем два года изучал основы

народной медицины, массажа и

самолечения. Во всем этом

угадывалось опять-таки то мужество, о

котором я уже говорил, а также

демонстрировалась воля к жизни.

Обнаружил я тогда во Льве Львовиче не

только прирожденную утонченную

интеллектуальность, но и глубокую

осведомленность в теории и практике

театральной, да и вообще творческой

жизни. Он был мудрым интеллигентом.

И почему-то мы часто сходились с ним

во взглядах на многие проблемы

окружающего мира.

Однажды, по приглашению друзей из

Олекминского улуса, мне довелось

проплыть по верхнему течению Лены и

наслаждаться редкой красоты

природой. По левому берегу реки

лежали родные места Льва Львовича —

Юнкюр, Большой и Малый Мунки, где он

проводил свои детские и юношеские

годы. Думаю, я нашел причину, из-за

которой будущий писатель предпочел

специальность агронома. Без сомнения,

горячая любовь к земле, к природе, к

людям обусловили выбор Льва Габышева.

И эта любовь впоследствии во многом

способствовала его становлению как

профессионального писателя, как

личности всестороннего таланта.

Борис ПОПОВ,

доктор философских наук, профессор

ЯГУ, член Союза писателей РС(Я).

Суорун

Омоллоон

Он был

поэтом и по душе, и по призванию

Мне образ моего друга Льва Львовича

Габышева приятен. Но то, что его нет

среди нас — меня это, конечно,

печалит. Видимо, мы (наше поколение)

вообще были воспитаны в духе русской

народной поговорки: «Береги честь

смолоду». И мне нравились,

приходились по душе люди честные,

искренние, откровенные, не эгоисты, а

воспитанные в духе служения своему

народу, своему Отечеству. Таким был

Лева Габышев — честным человеком,

искренним, трудолюбивым и вовсе не

эгоистичным, хищным, а человеком,

рожденным для людей, для народа, для

добра, это добро приносило

удовлетворение его душе, его

духовной потребности. Таких людей

среди писателей (и даже известных

писателей), я должен сказать, было

мало.

Жесткое время, время насквозь

идеологизированное, время под

диктатурой так называемого

пролетариата не очень подходило для

людей добрых, мягких, чистосердечных,

не желающих быть подхалимами. Это

время ломало людей, превращало их в

льстецов, карьеристов. Лев Львович не

подчинился такому насилию над духом.

Он стойко оставался человеком,

воспитанным в традициях

прогрессивной русской литературы и

русской интеллигенции. Он окончил

всего-навсего сельхозтехникум, но

был начитан, эрудирован, высоко

образован. Поэтому он сохранил такие

добрые качества, качества Человека:

подлинный гуманизм,

одухотворенность. И поэтому, по всей

вероятности, он, выучившись на

агронома, стал поэтом, писателем,

мечтателем и носил всю жизнь честно

образ человека чистой души. В этом

смысле он мне очень нравился —

нравилось мне с ним встречаться и

приятно, легко было с ним вместе

работать, вместе о чем-то мечтать

хорошем. И, видимо, с этой стороны, и я

подходил к его натуре, потому что я

тоже как-то стремился всегда к

доброму, чистому, служению своему

народу — посредством литературной

службы.

Он был поэтом и по душе, и по

призванию. Писал сперва на якутском

языке. Потом самоучкой овладел

русским литературным языком и стал

переводить свои стихи, произведения

других писателей на «великий и

могучий», стал первым переводчиком,

непосредственно переводящим с

родного языка на русский без

подстрочника. Примечательна в этом

смысле его заслуга в переводе эпоса-олонхо

«Нюргун Боотур» Ойунского. Из всех

подстрочников этого великого

произведения его часть работы

получила наиболее высокую оценку

специалистов.

Он был хорошим человеком, хорошим

другом и товарищем. На его обещание,

на его слово можно было всегда

положиться совершенно уверенно. К

сожалению, в наше время людей,

придерживающихся таких принципов

обязательности, верности в дружбе

было не очень-то много, а, может быть,

и весьма мало.

Он был хорошим семьянином. В его

молодые годы я был часто вхож в их дом,

знал его семью, видел его дочерей —

всех пятерых человек. Видел, как они

жили дома дружно, хорошо, какое

прекрасное воспитание получали.

Сейчас они по своему призванию и

таланту работают, и все — на ниве

просвещения и искусства. Я знал его

супругу Наташу — фельдшерицу,

которая рассказывала мне, как она

была назначена на работу на далекий

крайний Север, как она во время пурги

ездила по больным и какие неудобства

путевые терпела из-за мороза, и как

заставала их упряжку собачью пурга, и

как много она страдала и терпела. Это

все Наталья вспоминала с болью в

сердце, но как-то гордо, ведь она все

испытания выдержала самым достойным

образом. Она была душевным человеком,

оба они были очень мягкие люди,

добрые, очень благожелательные.

Чувство благожелательности к людям

— это первое достойное человека

качество. Они обладали этим

качеством и сумели завоевать

симпатию, любовь других людей,

которые соприкасались с ними — в

работе, в жизни. И это было ими

передано их дочерям.

Он был, с другой стороны (с третьей),

человеком волевым, человеком

сильного духа. Он был репрессирован в

годы войны, когда работал в Горном

районе агрономом. Репрессирован был,

даже смешно сейчас говорить об этом,

за «шпионскую службу» в пользу

Японии. Это можно же было такое

придумать, что абсолютно никакого

отношения к нему не имело — к его

натуре, к его работе, к его

гражданскому достоинству! Тем не

менее он стерпел, выдержал эти 3 года

репрессий. Он перенес все это без

особого, надрывного такого,

страдания, на нем это было незаметно.

Конечно, он страдал, должно быть, но

этим, как некоторые, не чванился,

никогда не говорил, что он такой

страдалец и т.д.

Его волевая натура сказалась и в

борьбе со смертью. В сравнительно

молодые годы инсульт свалил его с ног,

но он сумел каким-то образом

выкарабкаться и опять начал работать.

Через несколько лет — второй удар,

третий... И после этого он начал

заниматься изучением тибетской

медицины — иглотерапией. Много

затрат имел: книги библиографической

редкости доставал, инструменты,

включая золотые иглы, приобретал. И

помощь оказывая себе, другим людям,

был доволен, что применял во благо

эти достижения науки Тибета,

медицины. В частности, мне его советы,

его рецептура, его указания помогали,

и я питаю огромное чувство

благодарности к нему.

Все знают, что он обладал

определенным талантом. Он был и

поэтом, и прозаиком, и драматургом, и

киносценаристом — это известно всем.

Так что прожил он в наше время

короткую, но хорошую, чистую жизнь

доброго, честного человека, а

человеком он был, что называется, с

большой буквы. И я сегодня вспоминаю,

как доволен и счастлив был работать с

ним, как получал эстетическое,

духовное удовольствие и наслаждение

от искренних бесед с человеком,

обладавшим широким кругозором и

приятным нравом.

Его сегодня нет, но живо его

наследие, и жив его благородный

человеческий образ. |